木版口絵はどうやって制作されるのかー江戸時代の錦絵との違い

太田記念美術館にて2021年5月21日~6月20日にて開催の「鏑木清方と鰭崎英朋 近代文学を彩る口絵―朝日智雄コレクション」展。明治20年代後半から大正初期、文芸雑誌や小説の単行本の巻頭に折り込まれた、木版口絵を紹介する展覧会です。

江戸時代の錦絵(多色摺りの木版画)は、絵師、彫師、摺師の協同作業によって制作されます。すなわち、①絵師が版下絵を描き、②彫師が輪郭線だけの主版を彫り、墨一色の校合摺(きょうごうずり)を作成。③その校合摺に、絵師が「色さし」という、どこにどの色を配置するかを指示。④それを元に、彫師が色版を彫り、⑤摺師が主版と色版で摺って完成です。

アダチ伝統木版画技術保存財団による「色さし」の工程がこちら(太田記念美術館監修『ようこそ浮世絵の世界へ』東京美術、2015年より)。色ごとに校合摺を用意し、どこにその色を使うのかを、絵師が朱色で塗って指示しています。

明治後期から大正初期の木版口絵の制作工程は、基本的に江戸時代の錦絵と違いはありません。ただ1点、大きく異なるのが、絵師が彫師や摺師に色を指示する方法です。

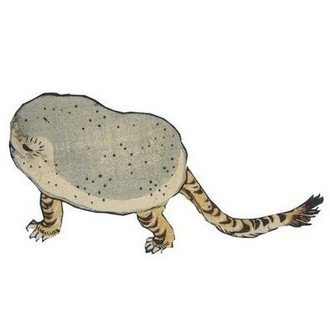

まずは、こちらの作品をご覧下さい。鰭崎英朋による後藤宙外の小説『月に立つ影』前編の木版口絵です。明治39年(1906)。木版画で制作されています。

次にこちらをご覧下さい。

1枚目の作品と非常によく似ていますが、これは輪郭線だけを摺った校合摺(きょうごうずり)の上に、絵師である鰭崎英朋自身が直接色を塗ったものです。これを「さしあげ」と呼んでいます。

赤い丸で囲ったところは、カギ見当、引き付け見当と呼ばれる、紙を摺る際に目安となるものの跡。ここからも、この「さしあげ」が摺られたものであることが分かります。

完成作と「さしあげ」を比べてみましょう。色の濃い淡いの違いはありますが、ぱっと見たところ、非常によく似ています。

アップで比べてみましょう。輪郭線が同じなのがお分かりになるでしょうか。ただし、髪の毛の線は輪郭線に含まれおらず、形が少々異なります。

こちらが完成作。

こちらが「さしあげ」です。

このように、木版口絵の色を絵師が指定するにあたって、江戸時代のような「色さし」ではなく、一枚の校合摺に直接色を塗り、一枚の絵として完成させた「さしあげ」を摺りの見本としたのです。

なぜ、そのような変化が生まれたのでしょうか。鏑木清方や鰭崎英朋のエッセイによれば、口絵が肉筆画風の色彩になってきたこと、すなわち、色数が増えた上に、淡いグラデーションを多用するようになったことが挙げられます。色数が少なければ、江戸時代の錦絵のような「色さし」で十分間に合ったのですが、たくさんの色を細かく指示するのは厄介なのです。

また、絵師がさまざまな絵具を使用するになったことも挙げられています。すなわち、同じ色でも、絵師と摺師とがイメージする実際の色にズレが生じるようになってしまいました。そのため、絵師がイメージする色を直接伝える必要が生まれたのです。

絵師の作った「さしあげ」に対し、それを忠実に再現しようとする彫師と摺師の技術の高さには驚かされるばかりです。

ただし、絵師による「さしあげ」が絶対ということではなかったようです。スカートの柄をよく見てみますと、形はよく似ているのですが、大きさや配置が微妙に異なっています。「さしあげ」からさらに絵師が変更を指示した可能性もありますが、彫師の判断ということも考えられます。

以上ご紹介しましたように、木版口絵は江戸時代の錦絵の技術を受け継いでいるのですが、「さしあげ」のように、時代の流行に合わせ、制作工程を変更しているところもあるのです。

文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)

いいなと思ったら応援しよう!