遊郭の花魁道中を見物してみた

吉原遊郭の中を、派手な衣装に身を包んだ花魁が闊歩する「花魁道中」。今回は花魁道中の様子をご紹介します。

こちらは溪斎英泉の「新吉原夜桜之光景」。空が暗くなっていますので、日はすでに暮れた時間のようです。

まずは画面の中央を見てみましょう。花魁が道の真ん中を堂々とした姿で歩いています。吉原遊郭で働く遊女たちにはさまざまな階級があるのですが、その中でも上位の階級の遊女を花魁と呼んでいます。(花魁は太夫や格子、呼出し、昼三、附廻し、座敷持ち、部屋持ちのような階級名ではなく、漠然と上位の階級の遊女のことを指しています。)

花魁を先導するのは、妓楼の紋の入った提灯を持つ男衆。丸に玉の文字ですので、江戸町一丁目の妓楼・玉屋でしょう。花魁の両脇には背の低い少女が2人いますが、彼女たちは禿。花魁の身の回りの雑用をする7~12歳くらいの女の子です。そして花魁の後ろには、振袖新造(見習いの若い遊女)と番頭新造(花魁の世話をする年配の遊女)、遣手(遊女たちを取り締まる女性)がいます。

さて、「花魁道中」とはランクの高い遊女が、客を迎えに出かけることを指します。

客を迎えに出かけるとはどういうことでしょうか?男性客が階級の高い花魁に会いたいと思った場合、いきなり花魁が働く妓楼に足を運んではいけません。まず「引手茶屋」という茶屋に向かいます。

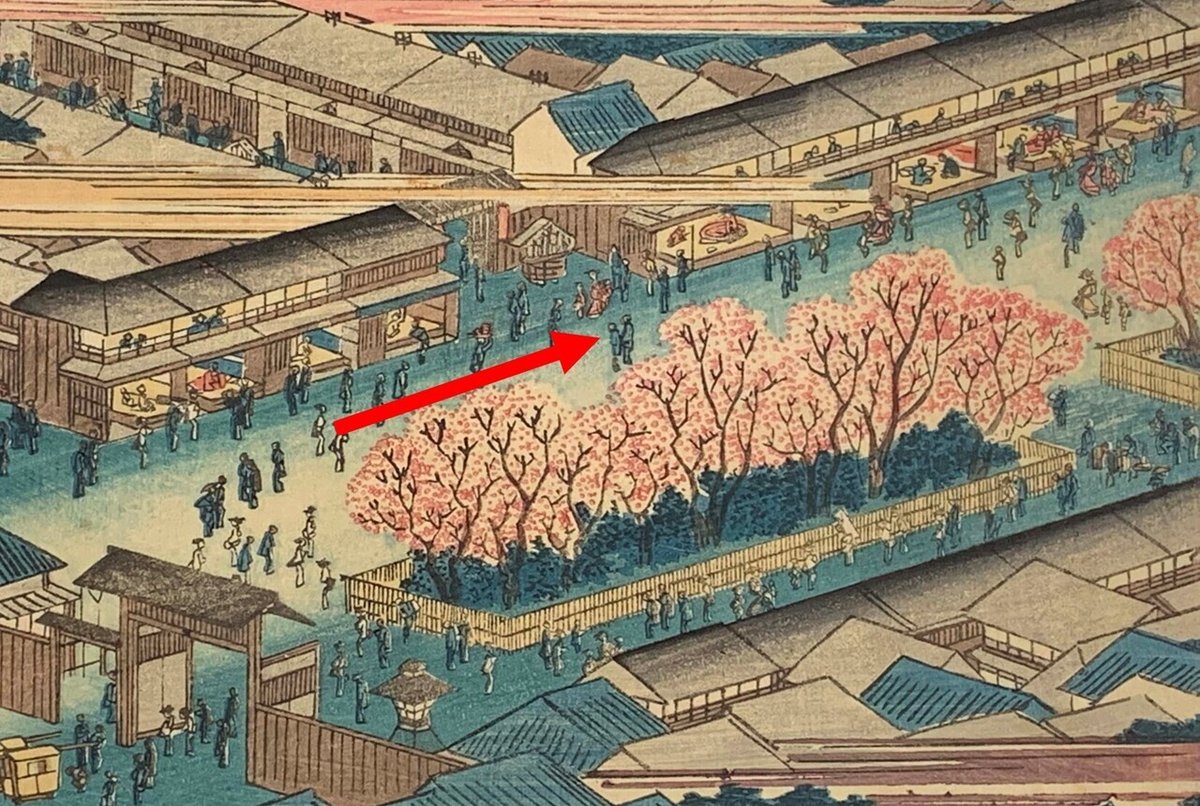

こちらは歌川広重の「東都名所新吉原五丁町弥生花盛全図」。吉原遊郭をはるか上空から俯瞰した絵です。

左下が遊郭の入り口となる大門。そこからまっすぐに伸びる約250mのメインストリートが仲の町。この仲の町に面して、引手茶屋が軒を連ねています。

左下をアップにしてみましょう。

男性客はまずこれらの引手茶屋に行きます。そこで茶屋を通じて目当ての妓楼に連絡してもらい、酒を飲みながら、花魁が迎えにやって来るのを待つのです。花魁が客を迎えに行くとは、この引手茶屋に行くことを意味します。

なお、客に呼ばれるよりも前に、花魁が花魁道中をして引手茶屋を訪れ、馴染みの客がやって来るのを待つというケースもありました。上の絵をアップにしてみると、引手茶屋に座っている花魁の姿が見えます。

溪斎英泉の「新吉原夜桜之光景」では、目の前の2階建ての建物が引手茶屋となります。

さて、改めてこの絵の中央にいる花魁に注目したいのですが、花魁の一行が歩いている方向を見てみますと、大門のある入口の方から、仲の町を前に進んでいます。下の絵でいえば、矢印の方向に進んでいることになります。

花魁が歩いてきた方角には、花魁が働く妓楼はありません。すると、この花魁は、妓楼から引手茶屋に客を迎えに行っているのではなく、引手茶屋から妓楼に戻ろうとしているところと推測されます。よく見ると、花魁たちのすぐ後ろには、男性たちの姿が。矢印の羽織の男性がこの花魁の客でしょう。周りで太鼓持ちや引手茶屋の亭主がペコペコしているので、かなりの上客と思われます。これから花魁とともに、妓楼に向かうのでしょう。

パッと見たところ、花魁道中のようではあるのですが、花魁道中とは花魁が男性客を引手茶屋に迎えにいくこととされていますので、厳密には花魁道中とは言えないということになります。

一方、溪斎英泉の「新吉原夜桜之光景」には、画面の左端にもう一人、花魁が描かれています。提灯を持った男衆を先頭に、花魁の両脇には2人の禿、その後ろに2人の新造の姿が見えます。こちらは妓楼のある江戸町一丁目から仲の町に入ったところですので、間違いなく客を迎えに行くところ、すなわち、花魁道中と言えるでしょう。

花魁の美しさに見とれて振り返っている男性たちもいます。

もう一つ、花魁道中の浮世絵をご紹介しましょう。歌川広重の「江都名所 吉原桜之図」です。

桜が満開の中、花魁道中が行なわれています。

先頭は揃いの傘を持った2人の振袖新造。花魁の両脇にはこちらも揃いの傘を持った禿。このように新造や禿が傘を持つというケースもあったようです。そして、花魁の後ろには傘をさす男衆、さらに番頭新造と遣手が付き従っています。

花魁道中は、日が暮れて遊郭に明かりが灯される頃に行なわれるのが一般的ですが、この絵を見る限り、まだ明るい昼間のようです。提灯を持って先導する男衆もいません。桜が満開という特別な季節のため、あえて昼間に花魁道中を行なっているのでしょう。実は、花魁道中に関する資料は少ないため、どのような慣習があるのか詳しいことはよく分かっていないのです。

引手茶屋の2階から、花魁道中を見下ろしている男性たちもいます。

最後に歌川国貞の「松葉屋内 代々山 かけを にしき」をご紹介しましょう。代々山という花魁が、2人の禿と傘をさす男衆を連れ、雪の中を歩いています。これを見る限り、雪の中でも花魁道中を行なうことがあったようです。ファッションやヘアアクセサリーはかなり華やかに描かれています。

こちらの記事もどうぞ。

文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)

いいなと思ったら応援しよう!