北斎が先輩にひどいパワハラを受けたという話

勝川春好(かつかわ・しゅんこう)という浮世絵師をご存じでしょうか?歌舞伎役者を描くことを得意とした浮世絵師で、こちらの作品のように、役者の顔を大きくアップで描いた作品が代表作となります。

まるで東洲斎写楽のようだと思った方もいるかもしれませんが、実は、春好がこの作品を発表したのは、写楽が登場するよりも5年前のこと。写楽に先んじて歌舞伎役者絵の大首絵で評判を得た、知られざる実力派なのです。

この勝川春好、葛飾北斎の先輩にあたります。二人とも勝川春章の弟子でして、北斎よりも17歳年上の春好が兄弟子にあたるという訳です。

北斎が勝川春章の門人となり、勝川春朗と名乗っていた頃の作品を見比べてみましょう。左が勝川春好、右が北斎(勝川春朗)です。二人とも中村仲蔵という同じ歌舞伎役者を描いています。背景は北斎の方が描き込んでいますが、役者の顔や体の描き方には通じるところがあります。

実は、勝川春好は後輩の葛飾北斎のことが嫌いだったようです。飯島虚心の『葛飾北斎伝』(1893年、蓬枢閣)にはこんなエピソードが収録されています。

北斎が両国にある絵草紙問屋の看板を描いたのですが、そこにやって来た春好が、北斎の絵を下手だと笑い、これを飾るのは師匠である春章の恥になると言って、北斎の目の前で看板を引き裂いて捨ててしまうのです。現代ならば、パワハラで訴えられてもおかしくありません。

春朗、春章の高弟春好と善からず。春朗嘗両国辺の絵草紙問屋某の招牌を画く。問屋の主人喜びて、これを店さきに掲げんとす。時に春好来りて、大に其の画の拙を笑ひ、これを掲ぐるは、即師の恥を掲ぐるなりとて、春朗の面前におきて、引き裂き打ちすてたり。

ー飯島虚心『葛飾北斎伝』(蓬枢閣、1893年)

この北斎と春好のエピソード、飯島虚心の『葛飾北斎伝』の4カ月前に刊行された『少年雅賞』という偉人の伝記集に収録された、高橋太華の「葛飾北斎」(73~100頁)において、より詳細に語られています。

北斎が描いた絵草紙屋の看板を春好が破いたという流れは全く一緒なのですが、圧巻なのは、春好が北斎の絵を見た時に滔々と述べた台詞。せっかくですので、そのまま引用してみましょう(読みやすいように、一部の句読点を変更したり、漢字を平仮名にしています)。

「春朗、貴様は本気でこの画を描きしか。実に招牌(かんばん)に掛けんとてこの画を描きしか。いかに未熟とはいへ、この画はそも何事ぞ。これをしも画といふべくんば、伊勢屋の壁に小供が描ける相合傘はいふも更なり、蚰蜓(なめくじ)ののたぐる痕、蚯蚓(みみず)の這ひし痕もまた一つの画といふべし。ここに描けるはこれでも人物のつもりなるか。この手は何ぞ。この足はいかに。この顔はそも何の顔ぞ。世は広しといへどもかくの如き畸形の人あらんや。この彩色、この筆力、この趣向、言語道断といふの外なし。貴様は大胆にも恥知らずにも、これを招牌(かんばん)に掛けんと思ひしか。それのみならず勝川春朗と落款せしこそ不届至極なれ。この様なる画にならぬ画に勝川などと款するは同門の我等をまで辱むるはいふまでもなし。師匠の顔をもけがすといふもの貴様は左心付かざしか。」といふままに、春朗と主人との目の前にて、ザラザラと引破りて、大口開いて心地よげにカラカラと打笑へば、

ー太華山人「葛飾北斎」『少年雅賞』(学齢館、1893年)

お前の絵が絵であるというならば、ナメクジやミミズの這いまわった跡も絵になるぞ。人物は手も足も顔もまるでなってないし、色も線も、趣向も全部ダメだ、とひどいディスりようです。

北斎が勝川春章に入門したのは19歳の頃。このエピソードは20歳過ぎの頃でしょう。そうすると、春好は40歳手前くらい。いくら修行時代の若い北斎とはいえ、ここまで北斎をけなした逸話を他に聞いたことがありません。

しかも、この場面、富岡永洗による挿絵もあります。絵を破られて頭を抱えている右の人物が北斎です。※画像は国立国会図書館蔵

北斎は怒り心頭しますが、自分は後輩なので、文句を言うことができず引き下がります。この時北斎は、いつか世界一の絵師となって、この悔しさを晴らしてやると心に誓い、懸命に絵の修行を始めたといいます。

春朗憤怒堪へがたかりしが、おのれ後学のことなれば、止むを得ず、頭をおさへて退きたり。此の時、春朗の心中に、他日世界第一の画工となりて、この恥辱を雪がんものをと、勉強忍耐の真意、始めて此に発し、遂に狩野某に就き、窃に画法を学びたるなり。

ー飯島虚心『葛飾北斎伝』(蓬枢閣、1893年)

晩年になって北斎は、自分が絵が上達したのは、春好が自分を辱めたのがきっかけだと語っていたといいます。春好への恨みが、北斎を立派な絵師に成長させたのです。

北斎晩年人に語りて曰く、「我が画法の発達せしは、実に春好が我をはづかしめたるに基せり」と。

ー飯島虚心『葛飾北斎伝』(蓬枢閣、1893年)

この時の北斎の心の中は、『少年雅賞』ではさらに詳しく描写されていますので、ご興味のある方はぜひお読みください。

さて、その後の北斎についてはよく知られていますが、春好の方はどうなったのでしょう。パワハラ事件から約10年後、最初に紹介したような歌舞伎役者の大首絵を発表して話題となりますが、それから4~5年後となる寛政年間(1789~1801)中期頃、中風にかかって右手の自由を失い、絵筆が握られなくなってしまいます。当然、浮世絵界の第一線から退くことになりました。

しかし、春好は絵を描くことを諦めていませんでした。右手がダメなら左手でということで、左手で絵を描き続けていたのです。作品を量産するわけにはいきませんでしたが、わずかに作品を残しています。

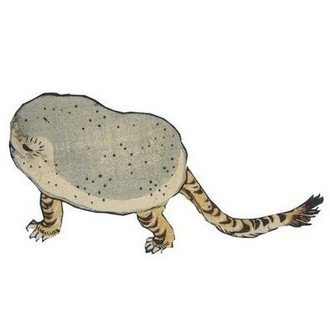

こちらは、春好の自画像と伝わっている肉筆画(部分図)です。

右端に「春好左筆像」との落款があります。「左筆」、すなわち左手で描いたことを示しています。春好は文化9年(1812)に70歳で亡くなりますが、その数年前まで左手で作画を続けていました。文化4年(1807)刊の『追善数珠親玉』に「六十四歳春好左筆」の落款で五代目団十郎の役者絵を描いています。

北斎は亡くなる直前まで絵筆を握り続けましたが、春好の絵に対する執念も、北斎に負けないものであったのかもしれません。

参考文献:飯島虚心著・鈴木重三校注『葛飾北斎伝』(岩波書店、1999年)

文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)

いいなと思ったら応援しよう!