パブリックドメインから歌川国芳の団扇絵を集めてみた

はじめに

歌川国芳(1797~1861)は、多彩なジャンルで活躍した浮世絵師です。現代人にも高い人気を誇ることから、さまざまに紹介されてきましたが、国芳が団扇絵も積極的に手がけていたということは、これまであまり注目されてきませんでした。

そこで太田記念美術館では、世界で初めて、国芳の団扇絵だけを220点ご紹介する「国芳の団扇絵ー猫と歌舞伎とチャキチャキ娘」展を2024年6月1日から7月28日まで開催いたしました。※展示は終了しております。

これに関連して本noteでは、展示準備で収集したデータをもとに、自由利用が可能なパブリックドメインに該当する団扇絵60点をご紹介いたします。展示とあわせて国芳の団扇絵ワールドを楽しんでいただけますと幸いです。

天保期(1830-44)

●国芳の団扇絵は天保初期頃から確認される。国芳はこの数年前から「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」シリーズを発表し、その成功によって人気絵師の中入りを果たしている。またこの頃の団扇絵は、役者絵と美人画を主体に、戯画や時事風俗を描く作品を手がけている。

●天保12年(1841)には擬人化猫の作品が現れ始め、翌年にかけて集中的に制作されている。とりわけ団扇絵の擬人化猫作品は19点を数え、ライデン国立民族学博物館に所蔵される、擬人化猫の団扇絵の画稿も見応えがある。

●天保改革による天保13年(1842)6月の町触によって、役者、遊女、女芸者を描くことが禁止され、国芳の団扇絵制作にも影響を与えている。

天保7年(1836)「闇の蛍」東京国立博物館蔵

国芳の美人画団扇絵としては早い時期のもの。同じシリーズとみられるものに「春の虹蜺」「霞」「渚乃玉」がある。いずれも背景の空模様や自然の描写に工夫がある。

天保12年(1841)頃「猫のすゞみ」東京国立博物館蔵

国芳は天保12~13年、猫の擬人化作品を集中的に制作している。本図は芸者、船頭、男性を猫に置き換えたもので表情の描き分けや衣装の模様も見どころ。船頭の浴衣はタコの碇模様だ。

天保12~13年(1841-42)頃「(猫の首引き)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

天保12~13年(1841-42)頃「(猫の拳)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

完成品の団扇絵が残されるが、猫のポーズや場所が違っている。なお画面左に小さく描かれる「猫の稽古」の完成団扇も残るが、猫の配置が左右逆となっている。

天保12~13年(1841-42)頃「(たこさかな)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

完成品の団扇絵が残るが、周囲の踊りは描かず中央の2人を大きく描く構図となっている。

天保12~13年(1841-42)頃「(猫の踊り)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

天保12~13年(1841-42)頃「(猫のままごと)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

完成品未見。女の子猫たちの姿が可愛らしい。

天保13年(1842)頃「(洗濯する美人)」アムステルダム国立美術館

国芳の美人団扇絵のなかには無題・無版元・無改印の作品が複数あり、画風や落款の形態が類似することから、天保末の同時期に同版元から出版されたと考えられている。本図もその1図であろう。夏用の小袖には鯉や金魚の丸模様が見える。

天保13年(1842)頃「(猫の源氏)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

完成品が残っており、そちらでは「賢木」の源氏香模様があしらわれる。ただし完成品では背景の器物が少なくなっている。

天保後期(1840-44)頃「其うら同めんづくし」ミネアポリス美術館蔵

裏面として制作されたと推定される1図。「めん」という言葉が付くものを集めている。

天保~弘化初期(1830-44)頃ヵ「(吉備真備ヵ)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

天保-弘化期(1830-48)頃 「(化け猫)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

弘化期(1844-48)

●役者絵においては、天保改革の影響下、天保末期から弘化2年(1845)頃までは似顔表現があまり行われなくなる。規制がゆるむ弘化3年頃から似顔が復活する。

●対してこの頃、規制の対象とならないことから増加するのが子供絵や、賢婦などを描いた美人画である。とりわけ国芳は市井の女性たちの自然な魅力をとらえた優品を続々と描き、朗らかな国芳美人を確立している。

弘化1~3年(1844-46)「常磐津傘の図」国立国会図書館蔵

国芳が天保14年頃から使用した「芳桐印」が捺される。制作年は改印「吉村」より推定。なお三つ柏紋は清元に縁の紋である。

弘化2年(1845)「月日貝あたる友引 (蝋燭)」国立国会図書館

朝夕を舞台とし、持ち物や情景描写もさまざまで優品を含む美人画シリーズのうちの1図。月日貝は二枚貝で、貝殻の片方は淡黄白色、もう片方は濃い 赤色をしており、これを月と太陽に見立てた名称となっている。 また友引は暦注の六曜の一つで朝夕は吉、正午は凶とされた。

弘化2~3年(1845-46)頃「銘酒揃 しら玉」東京国立博物館蔵

各地の酒と女性の姿を関連付けたシリーズの1図。本図は銘酒「志ら玉」にかけて夏の風物詩であった「白玉」をすくう女性を描く。背景が弁慶縞のものもある。

弘化2~3年(1845-46)頃「銘酒揃 一文字」東京国立博物館蔵

女性が真剣な表情で見ているのは結髪に用いる笄。そのシンプルな形状を銘酒「一文字」の名とかけたものか。

弘化2~3年(1845-46)頃「名酒揃 宮戸川」東京国立博物館蔵

「宮戸川」は駒形の内田甚兵衛が醸造したもの。女性は花見帰りのようで、手に持つのは業平橋ああたりの名物業平蜆。

弘化2~3年(1845-46)頃「名酒揃 (剣菱)」東京国立博物館蔵

弘化2~3年(1845-46)頃「名酒揃 (笹の丸)」東京国立博物館蔵

弘化2~3年(1845-46)頃「夕すゞみ」東京国立博物館蔵

弘化2~3年(1845-46)頃「夕すゞみ」東京国立博物館蔵

2図は同じシリーズ。天保改革によって役者似顔が禁止されていた時期の制作で、男性の顔は役者風だが似顔とはなっていない。他に女性を描く1図がある。

弘化4~嘉永3年(1847-50)頃「銘茶尽 喜撰」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

「銘茶尽」シリーズは他に「一森」「玉すだれ」が確認できる。

嘉永~安政期(1848-60)

●天保改革による規制が緩む弘化3年(1846)頃から、役者の名前は明記されないものの再び似顔表現で表された数多くの役者絵団扇が制作される。

●美人画においては、女性の容貌がやや面長で歌川国貞風となるが、背景や衣装の描写が細やかで、華やかな画面のものが多く見られる。

嘉永2~5年(1849-52)頃「婦人美多意」アムステルダム国立美術館

Rijksmuseum Amsterdam (Schenking van de heer M.P. Dorhout, Groningen)

墨堤に佇む八代目市川団十郎。同じ題で日本橋を舞台に武家の女性を描く1図がある。着物には、笹蔓模様を市川団十郎家にちなむ鯉や瓢箪で表した意匠があしらわれる。

嘉永3年(1850)「花川戸助六 三浦屋揚巻」国立国会図書館蔵

3月中村座「助六廓の花見時」に取材。

嘉永3年(1850)「揚巻ノ助六」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

3月中村座「助六廊の花見時」に取材。完成品が残っており、初代坂東しうかの揚巻を描いた団扇絵と対になっている。

嘉永3年(1850)「幡随院長兵衛 白井権八」国立国会図書館蔵

3月河原崎座「杜若手向の花川戸」に取材

嘉永3年(1850)「雪の関の戸」国立国会図書館蔵

11月河原崎座「積恋雪関扉」に取材

嘉永4年(1851)「花鳥合 すゞめふくべ」国立国会図書館蔵

嘉永4年(1851)「春日屋時次郎 山名屋浦里 禿ミどり」国立国会図書館蔵

2月市村座「暁烏花濡衣」に取材

嘉永4年(1851)「石川五右衛門」国立国会図書館蔵

3月河原崎座「浜真砂長久御摂」に取材

嘉永5年(1852)「団七於梶」国立国会図書館蔵

5月市村座「書換夏祭」に取材

嘉永6年(1853)「今様六夏撰 (土用干し)」アムステルダム国立美術館

「六歌仙」をもじり夏の情景を切り取る6図揃のシリーズの1図。

嘉永6年(1853)頃「(雀)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

校合摺がボストン美術館に所蔵されており、改印や版元印(丸屋清次(治)郎)が確認できる。

安政1~4年(1854-57)「藤屋伊左衛門 吉田屋女」国立国会図書館蔵

安政2年(1855)「にぎわいぞろい 浅草のにぎわい」東京国立博物館蔵

安政2年(1855)「にぎわいぞろい 隅田の賑」東京国立博物館蔵

安政2年(1855)「にぎわいぞろい 花のにぎわい」東京国立博物館蔵

安政3年(1856)「花の盛」東京国立博物館蔵

安政3年(1856)「花の盛」東京国立博物館蔵

安政3年(1856)「花の盛」東京国立博物館蔵

嘉永6年(1853)「三番叟」国立国会図書館蔵

2月河原崎座「柳糸引御摂」に取材

制作年代不明の画稿

●制作年代が不明な画稿も数多く残される。

●国芳の生きた筆使いや構想について知ることができる。

不明「空蝉」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「獣の家行づくし」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

題名右の「ふでや」から時計回りに「てんふら」「三みせんや」「たんご(団子)」「こめや」「つゞみ」「かごさいく」

不明「はた織」画稿 インディアナポリス美術館蔵

不明「(塩汲み)」画稿 シカゴ美術館蔵

Japanese Print Purchase Fund (note: 9/24/01 wall label says 'Clarence Buckingham Collection,' yet card file says 'Japanese Print Purchase Fund').

不明「(大森の海苔とり)」画稿 シカゴ美術館蔵

不明「棋画」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

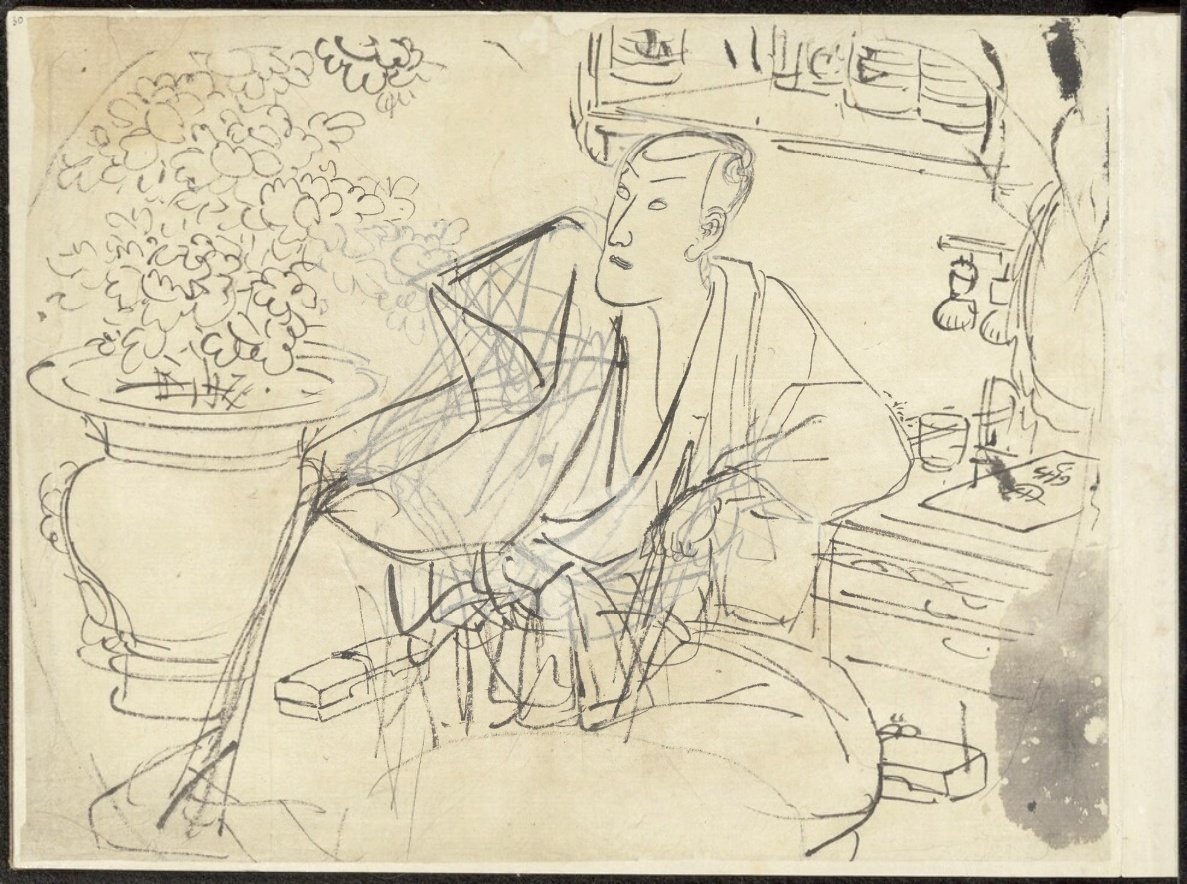

不明「琴書」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「(子を抱きかかえる母)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「(額を見る美人)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「(楽屋の八代目市川団十郎)」画稿 ライデン国立民族学博物館

嘉永7年(安政1/1854)8月に他界していることからそれ以前の作と考えられる。

不明「(沢村訥升、コマ絵に美人)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「土佐の又平 名画のきどく」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「(芝居見物の家族)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

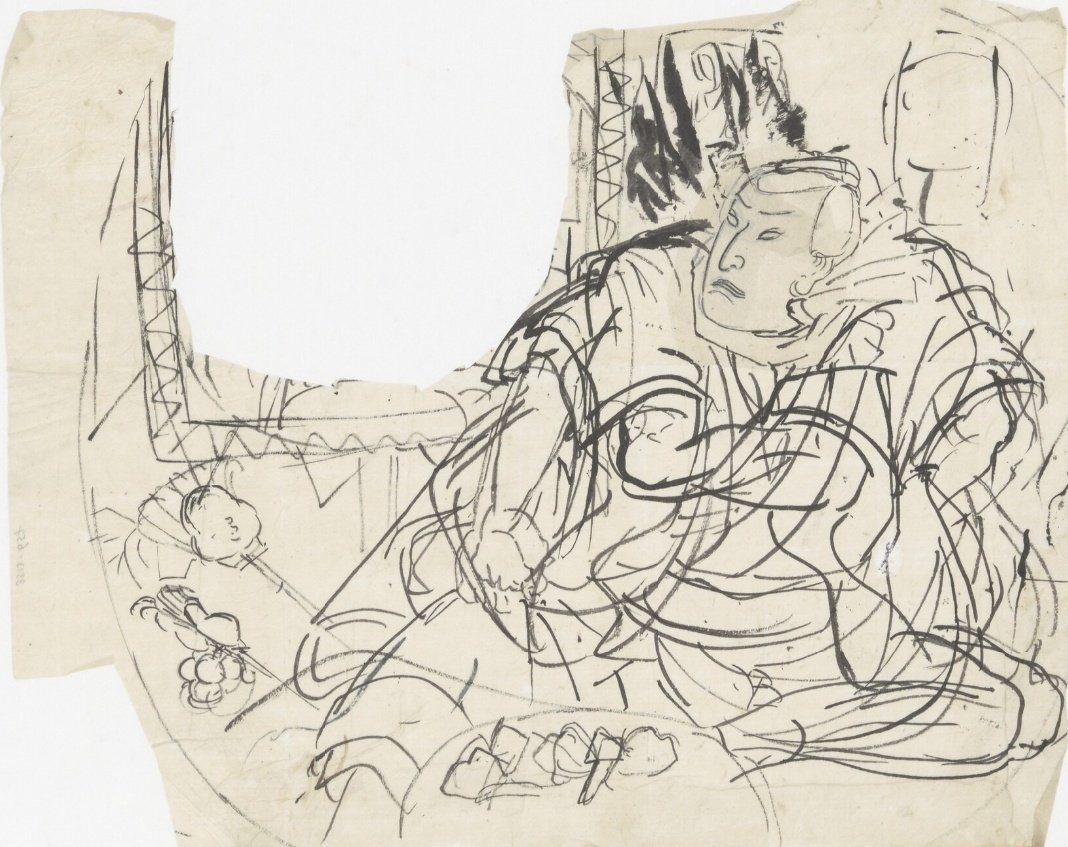

不明「(宴会)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「(被布を着た美人と少女)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

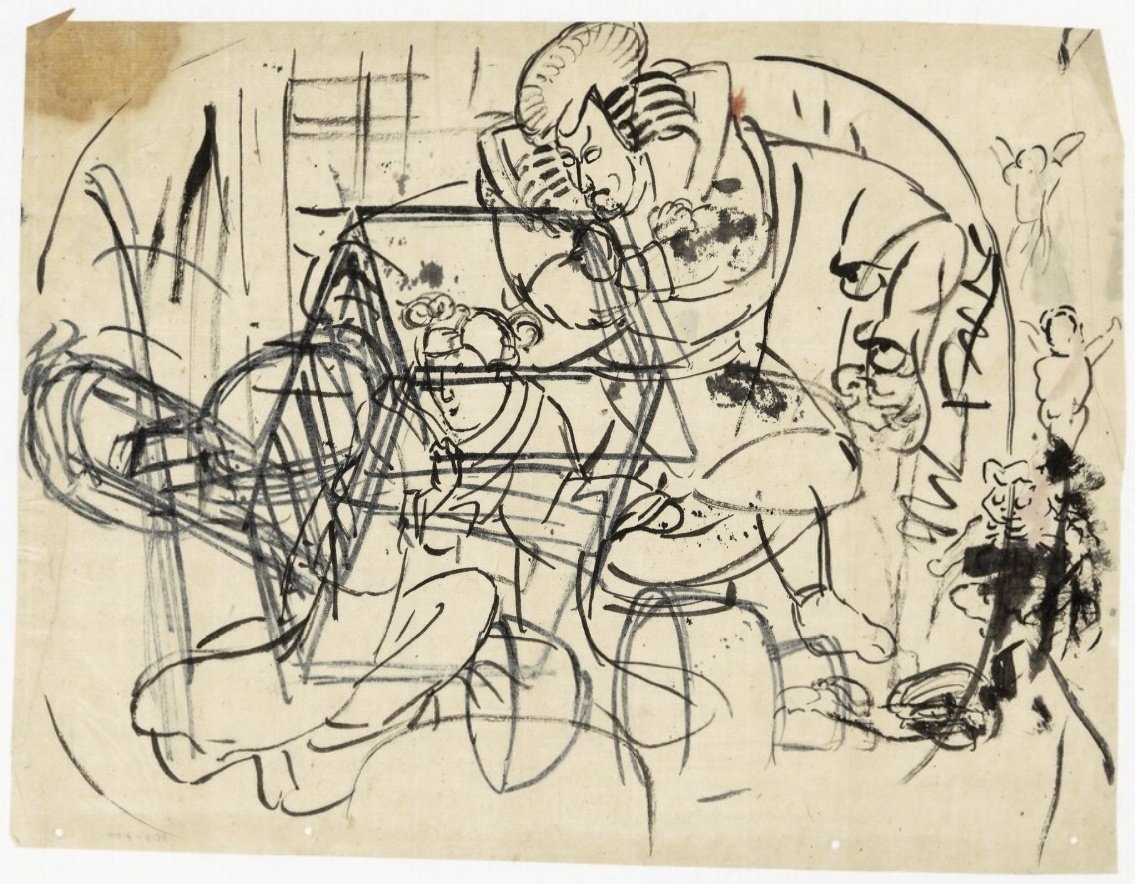

不明「(双蝶々曲輪日記ヵ)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

四代目中村歌右衛門の濡髪長五郎ヵと十二代目市村羽左衛門の山崎屋与五郎ヵ。この配役が正しければ天保12年(1841)8月、中村座「種花蝶色成秋」の可能性もある。

不明「(役者絵 腕を組む侠客ヵ)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「(役者絵 お軽と勘平ヵ)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

不明「(役者絵 車鬢の立役と女形)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

五代目市川海老蔵の景清ヵ

不明「(役者絵 二人の浪人)」画稿 ライデン国立民族学博物館蔵

市川九蔵(左)と五代目市川海老蔵(右)ヵ

文:赤木美智(太田記念美術館主幹学芸員)

太田記念美術館「国芳の団扇絵ー猫と歌舞伎とチャキチャキ娘」展

2024年6月1日(土)~7月28日(日)

前期 6月1日(土)~6月25日(火)

後期 6月29日(土)~7月28日(日)※前後期で全点展示替え

いいなと思ったら応援しよう!