なぜダルマはそばをすするのか?―歌川国芳「木曽街道六十九次之内 守山 達磨大師」

橙色の袈裟を着たひげ面の男性が、もりそばを食べている。この人物の正体は、達磨大師。インドから中国へ渡り、禅宗を伝えた僧侶である。壁に向かって9年間も座禅を組み、悟りを開いたという「面壁(めんぺき)九年」の逸話で有名だ。

国芳の門人である月岡芳年は「月百姿 破窓月」で、達磨がぼろぼろになった壁の中で座禅する姿を描いている。

達磨は、江戸時代の庶民たちには馴染みのあるキャラクターで、浮世絵では、遊郭の花魁と一緒にいる姿がしばしば描かれている。こちらは勝川春章の肉筆画「達磨と美人図」。達磨と花魁が仲睦まじげに体を寄せ合っている。

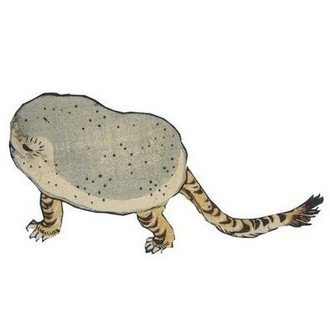

国芳の描いた達磨は、木曽街道の守山宿(現在の滋賀県守山市)にあるそば屋で食事中である。右側のせいろはすでに空っぽで、もう20人前近くは食べ終わったようだ。

目の前に10人前のせいろが積まれているのに、さらに追加オーダー。そばを運ぶ店員も、「ぺろりと食べてしまいそうだなあ」と、達磨の大食漢ぶりに戸惑い気味の表情である。

さて気になるのは、なぜ達磨がそばを食べているかだ。実はこの「木曽街道六十九次之内」というシリーズは、宿駅名の語呂合わせとなる場面を描く趣向となっている。

例えば、蕨宿であれば、藁に火がついた場面が描かれるように。下のリンク先は大英博物館が所蔵する歌川国芳「木曽街道六十九次 蕨 犬山道節」。『南総里見八犬伝』の一場面で、犬山道節が燃え盛る炎の中に入る荒行を行なっている。

国芳は、「守山」という宿駅名から、もりそばが山盛りになっているのを想像したのだろう。さらに、そばを入れる器は「へぎ」とも呼ばれていることから、麺とへぎで「面壁」、すなわち、面壁九年の達磨を連想して、達磨がそばを食べている場面を思い付いたと推測される。

かなり強引なダジャレだが、この底抜けのばかばかしさこそが、国芳の真骨頂。作品を見た江戸っ子たちも、「なんでこれが守山なんだい」とちょっと頭をひねって、その後すぐに大笑いしたことだろう。

文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)

初出:『毎日新聞』2020年12月7日(月)夕刊 「アートの扉:発見!お宝 太田記念美術館5」「歌川国芳 木曽街道六十九次之内 守山 達磨大師 すするそばに江戸の笑い」に加筆。

こちらの記事もどうぞ。

いいなと思ったら応援しよう!