北斎と馬琴は同居するほど親密だったという話

葛飾北斎の名前が全国に知れ渡るきっかけとなったのは、数え45歳の頃から本格的に取り組むようになった「読本挿絵」です。読本と言えば、『南総里見八犬伝』がその代表でしょう。日本の伝説や歴史を題材とした伝奇的要素の強い小説のことで、時には数冊、場合によっては数十冊にもわたってストーリーが繰り広げられました。読本は、基本的には文字で構成されていますが、時折、物語の一場面を絵画化したものが挿し込まれます。その挿絵はモノクロの画面で、錦絵のように鮮やかな色はありませんが、隅々まで緻密に描かれており、ストーリーを盛り上げます。

葛飾北斎は、小枝繁や柳亭種彦など、さまざまな戯作者が執筆した読本に挿絵を描きましたが、その中で最も作画量が多かったのが、曲亭馬琴の読本です。

曲亭馬琴は、滝沢馬琴という名前の方が馴染み深いかも知れません。馬琴の本名は滝沢興邦。読本を執筆する時は、曲亭馬琴というペンネームを名乗っていましたが、明治20年代半ば頃より、苗字の滝沢とペンネームの馬琴をくっつけた「滝沢馬琴」という呼び方が広まっていきました。そのため、滝沢馬琴で記憶されている方も多いかと思いますが、現在の研究では、曲亭馬琴と呼ぶ方が主流となっています。

さて、北斎と馬琴がタッグを組んで読本を制作し始めたのは、享和4年(1804)の『小説比翼文』です。その翌年、文化2年(1805)には『新編水滸画伝』初編初帙を制作。それから1年空け、文化4年(1807)には、『椿説弓張月』前編や『そののゆき』前編など、7点の読本を執筆します。

まずは、その分量がどれだけすごいのかを紹介しましょう。こちらは『そののゆき』前編の巻一の画像です。

全部で58頁あります。そのうち挿絵は22.5頁分。見開きを1図と考えて、11.5図あります。

そして『そののゆき』は巻一から巻五まで全部で5冊あります。北斎の挿絵を数えてみますと、33.5図となります。

さらに、同じ文化4年に刊行した他の馬琴の読本の挿絵を計測してみますと、

・『椿説弓張月』前編 42.5図

・『敵討裏見葛葉』 27.5図

・『新累解脱物語』 34.5図

・『隅田川梅柳新書』 44図

・『苅萱後伝玉櫛笥』 15図

・『新編水滸画伝』初編後帙 39図

北斎は、文化4年に刊行した読本において、236図の挿絵を描いているのです。これは1日半で1枚ずつ、1年間毎日描き続けないと完成しない計算になります。

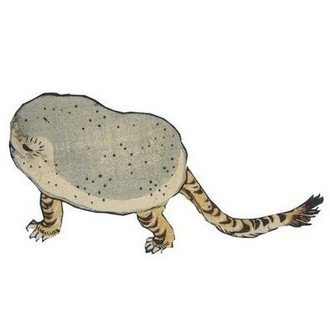

こんな不気味な巨大な蜘蛛の挿絵もあれば、

激しい波しぶきのある挿絵もあります。

墨の線だけで、色を塗る必要がないとは言え、1日半で1枚のペースで描き続けるとは驚きです。

しかも北斎は、翌文化5年(1808)、馬琴の読本5点にプラスして、小枝繁や柳亭種彦らの読本5点に挿絵を提供することになります。挿絵の合計数は302.5図にも上り、そのペースは前年をはるかに上回るのです。

北斎はこのような読本挿絵を描くにあたって、馬琴の文章を熟読し、ゼロからイメージを組み立てたという訳ではありません。馬琴がラフスケッチを描き、北斎はそれに基づいて挿絵を完成させるという手法を取っていました。現代のマンガに置き換えれば、原作担当の描いたネームを作画担当が絵にするのと一緒です。

こちらは馬琴自身が描いた稿本です。キャラクターをどのように描くかの大まかな指示は十分にできていますが、やはり絵としては素人の域を出ません。

その稿本を元に、プロの絵師である二代柳川重信が描いた完成品がこちら。馬琴の絵の雰囲気は残っていますが、絵としての出来は段違いです。

通常、戯作者と絵師はそれぞれの家で別々に作業をしており、戯作者が執筆した稿本を絵師に手渡し、絵師は挿絵を完成させます。直接やり取りすることもあれば、版元や使いの者を間に挟むこともあったようです。いずれにしろ、戯作者の稿本だけでは、絵師もどのように描いていいか分からないことも多かったことでしょう。あるいは、戯作者も絵師にいろいろを注文を付けたかったことでしょう。描かなければならない挿絵の数が多いのであれば、連絡を密に取れる環境で仕事をするのがベストと思われます。

先ほど紹介した文化4年刊の馬琴・北斎の読本はいずれも正月の発行です。したがって、その準備は前年の文化3年に行なわれたと推測されますが、実はこの年、3~4ヶ月ほどですが、北斎は馬琴の家に居候していました。

その根拠となるのが、先ほど名前を挙げた、文化4年刊行の馬琴作・北斎画の読本、『苅萱後伝玉櫛笥』の序文です。

丙寅年画工北斎子。わが著作堂に遊ぶこと。春より夏のはじめに至て三四箇月。

丙寅とは文化3年のこと。この年の春から夏にかけての3~4ヶ月、北斎は馬琴の「著作堂」、すなわち馬琴の家に居候したというのです。しかもこの序文にはさらに続きがあり、北斎が馬琴に「苅萱」の物語の後日譚の執筆を進めたとあります。そして、馬琴はこれを57日で書き、「北子傍に在てこれを図し」、すなわち北斎がそばにいて挿絵を完成させたのです。

なお、序文の詳細は、高木元氏の「『苅萱後傳玉櫛笥』-解題と翻刻-」をご参照ください。

北斎と馬琴がタッグを組んで読本を刊行したのは、文化元年から12年と長きに渡ったことを考えると、一緒に住んでいた期間はごくわずかしかありません。しかし、その短い間、北斎と馬琴は互いに意見を交換し合い、読本の制作に励んでいたのです。世間をあっと驚かせてやるんだという夢を語っていたのでしょうか。あるいは、その仕事量の多さからすれば、互いに必要以上の言葉は交わさず、一心不乱に作業をしていたのかもしれません。

最後に、文化3年の北斎と馬琴の家庭環境を確認しておきましょう。

まず、馬琴。馬琴の家はこの時、元飯田町中坂、現在の千代田区九段北1にありました。北斎は両国・浅草周辺に住むことが多かったので、おそらく不慣れな土地だったことでしょう。ちなみに、今ではその場所に「滝沢馬琴宅跡の井戸」があり、東京都指定の旧跡となっています。

文化3年(1806)の時の馬琴は数え40歳。1男3女がおり、長女13歳、次女11歳、長男10歳、三女7歳と、なかなか賑やかそうなおうちです。

一方、北斎は、馬琴よりも7歳年上の数え47歳。他人の家に居候するには、結構いい年齢ですが、読本の制作に集中するため、同居することを互いに相談して決めたのでしょう。

そして、北斎といえば、三女のお栄(応為)が最近注目を集めています。お栄の生まれた年ははっきりしておらず、この時に何歳だったかは分かっておりません。久保田一洋氏は、お栄の生まれた年を寛政12~享和元年(1800~01)と推測していますが(『北斎娘・応為栄女集』藝華書院、2015年)、その説に従うならば、お栄は数え6~7歳。馬琴の三女・鍬とほぼ同い年ということになります。

北斎が馬琴と一緒に暮らしていた頃、お栄はいったいどうしていたのでしょうか。さすがに北斎と一緒に馬琴の家に暮らしていたとは思えませんが、父親を訪ねに馬琴の家にやって来て、馬琴の子どもたちと一緒に遊ぶということはあったのかも知れません。

ただ、北斎と馬琴の共同生活、必ずしも順風満帆だったという訳ではありません。実は、読本の制作をめぐって口論になることもしばしばだったようで、後に絶交説がささやかれたほどでした。同居をするまでの2人の関係はいったいどうなったのでしょうか。こちらの記事もご参照ください。

文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)

北斎の代表作、ならびに北斎と同時代に活躍した絵師たちの作品を比較した「北斎とライバルたち」展。8点ほどですが、馬琴・北斎のタッグが生み出した『椿説弓張月』の挿絵を紹介しております。ご興味のある方、ぜひご覧ください。

いいなと思ったら応援しよう!