河鍋暁斎が火災現場でスケッチをしていた話

絵師が火災現場で燃える炎を観察していた話といえば、鎌倉時代初期に成立した説話集『宇治拾遺物語』に収められた「絵仏師良秀」を思い出す方が多いのではないでしょうか。

仏画を描く絵師であった良秀。ある日、自分の家が火災に見舞われてしまいます。良秀は家の外へ逃げ出しますが、家の中にはまだ妻や子どもが取り残されていました。しかし良秀は、家が燃え落ちる様子をじっと眺め、うなずいたり、時には笑ったりしていました。周りの人たちは、良秀が霊にとり憑かれたかと心配しますが、良秀は「これまで自分が描いてきた不動明王の炎は下手くそなものであった。本物の炎はこのように燃えるのだと理解できたので、家が焼けたことは儲けものだった」と答えます。

家族や家の安全よりも、絵師としての腕前が上達することが大事だったという、絵師としての業の深さを感じさせるエピソードですが、絵師にとって火災の現場は、普段では見ることのできないものを観察できるまたとない機会であったことも事実です。さまざまな絵師が火災の場面を描いたという逸話はいくつも伝わっていますが、今回は河鍋暁斎が数え16歳の頃に火災現場をスケッチしていたというエピソードをご紹介しましょう。

弘化3年(1846)1月15日、小石川片町(現在の東京都文京区西片1丁目)付近で火災が発生し、東南の方角へと広がっていきます。ついには永代橋や佃島まで燃え広がるほどの大規模な火災でした。

江戸時代の切絵図がこちら。矢印が火災の広がっていった方向ですが、矢印の先にあるのが、河鍋暁斎の父親が勤める定火消屋敷でした。

赤い枠で囲まれた「定火消御役屋舗 内藤外記」がそうです。すぐ近くには湯島聖堂があります。現在の東京都文京区3丁目、順天堂医院があるところです。そのすぐ右隣の緑色の敷地には「桜ノ馬場」と呼ばれる馬場がありました。

暁斎の父親が勤める定火消屋敷からちょっと北にいったところに、「越前屋」という鑑賞用の鳥を販売する鳥屋がありました。珍しい鳥を江戸城にも納めていたそうです。

火が近づいてきた越前屋は、雁や鴨、鶴、孔雀など、籠の中の鳥たちを桜の馬場へと運び出します。馬場は馬を走らせるための広場ですので、燃えるものが少なく、鳥たちを守るためには最適の場所だったのでしょう。しかし、同じように火災から逃げてきた人たちが大勢集まってきて、馬場には箪笥や葛籠など、家財道具がたくさん積まれるようになります。

炎の勢いがあまりに強いため、これらの家財道具にも火が付き始めてしまいます。そうなってしまうと、もはや桜の馬場は安全な場所ではありません。あちこちから火の手があがります。

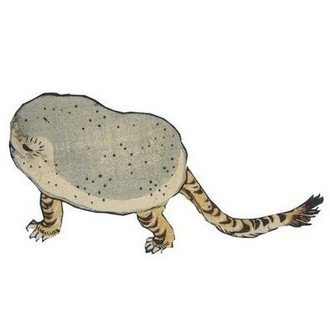

もはやこれまでと思った越前屋の主人。このままでは鳥たちが焼け死んでしまうと不憫に思い、籠の蓋を開け、鳥たちを空へと逃がそうとします。鳥たちは空へと一斉に飛び立っていきました。

鳥たちの美しい羽根は炎の中できらめき、まるで花と紅葉をまき散らしたかのような美しさだったといいます。

しかし、空に向かって飛んでいった鳥たちは、明るい方向に飛んでいくため、火に焼かれたり煙にまかれたりして、舞い落ちてしまう鳥たちも多く、哀れな光景でもありました。

さて、桜の馬場が火除地にもならないほどの火事ということは、隣にある定火消屋敷も無事ではすみません。こちらは定火消屋敷の火の見櫓が焼け落ちる様子を描いています。

火の見櫓は炎に包まれており、どのような形になっているかよく分かりません。炎の表現から、その激しさが推察されます。

火消したちももはや為すすべなく、火の見櫓が燃え落ちるのをただ見守ることしかできないようです。

さて、ここまで紹介してきた火災の絵は、『暁斎画談』に掲載された河鍋暁斎による挿絵です。『暁斎画談』は、明治20年(1887)、暁斎が晩年となる57歳の時に刊行された書籍で、暁斎の若い頃の思い出話がたくさん掲載されています。その中に、16歳の時に火災現場の絵を描いたというエピソードがあるのです。

暁斎はこの火災が発生した時、定火消屋敷にいたようです。暁斎は11歳の時に駿河台狩野洞白陳信に入門しており、父親の勤める定火消屋敷では暮らしていなかったと思われるのですが、狩野洞白の屋敷はすぐ近くですし、たまたま父親を訪ねていたのでしょう。

火消屋敷は火の海となり、屋敷の人々は力を合わせて家財道具を担ぎ出します。しかし暁斎は、硯と筆と紙だけを持って、積み上げた荷物の上にまたがり、越前屋の鳥たちが飛び立つ様子や、火消屋敷が焼け落ちる様子をひたすらに写生していたのです。先ほど紹介した『暁斎画談』の挿絵は、40年前のその時の記憶に基づくのでしょう。

当然のことながら、暁斎は親族の者に叱られます。「他の人たちが懸命に荷物を運び出しているのに、一人だけのうのうと絵を描いているとは何事だ」と。当たり前の反応ですね。

しかし、暁斎は頭をかきながら、こう返事をしました。「いや、自分も荷物を運んでいたのだけれど、鳥の飛んでいる姿を見て、過去の人も描いたことのないような光景だと思い、写生をし始めたら、あそこの燃える様子、こちらの燃える様子に心が奪われて、我を忘れて描き続けてしまった」と。叱られても反省している様子はさほど感じられません。

暁斎は「ごめん、ごめん」と言って、頭巾をかぶり飛び出していきます。いったんは荷物を運ぶ手伝いをしようとしたのでしょう。しかし、炎の勢いや煙の立ち方、火消したちの働き、人々の逃げ惑う様に目がとまっていまい、やはり熱心にスケッチを続けたそうです。

『暁斎画談』の挿絵にはご覧のように、人々の逃げ惑う様が事細かに描かれています。これらもその時の熱心な観察によるものでしょう。

暁斎はこの時、16歳。狩野派に入門し、必死に絵を学ぶ毎日でした。特に写生を重んじる暁斎にとって、火災の様子は描かずにはいられない貴重な題材だったのです。「画鬼」暁斎らしいエピソードの一つと言えるでしょう。

『暁斎画談』外篇に記されている火災のエピソードの文章はこちらです。もう少し詳しく知りたいという方は、ぜひお読みください。

〇丙午年の火事に鳥の飛立と我家の焼るを写生す

弘化三年正月十五日、本郷丸山阿部候の上地より出火して、西北の風特に猛烈なりしかば、忽ちに焼広がり、遂に佃島の限りに迄及びたり。是を丙午年の大火と云ふ。此際に本郷三町目に住せし幕府へ鳥の用を達す越前屋といふ者有しが、雁、鴨、鶴、孔雀、何にまれ飼ざるはなし。火事を除て諸の鳥を籠に入れ、桜の馬場の広場へ運び込みたるに、諸方よりも様々の荷物を擔ぎ来り、此処に置ゆゑ、広場は忽ち箪笥、葛籠に埋み、火の子その上に落散りて、所々より燃揚りければ、越前屋の主人、籠の鳥の焼死んことを慰み、籠の蓋を明て鳥を悉く放したるに、其鳥一度に飛たち、燃誇る火の光りに美しき翅の色々映じ、花と紅葉を蒔散したる如くなり。特に孔雀の美麗さに、彼よ彼と聲を掛け、人々空を見上るうち、鳥は明るき方へ飛ゆゑ、火に焼れ、煙に巻れ、空に堪得ず、舞ひ落るさま珍らかにして、又哀れなり。

此火は元師が住へる火消屋敷の方より移り来りしなれば、此時火消屋敷は一面の火となり、師が家にも火既に燃附て、人々力を尽し家具を擔ぎ出す中に、師は唯硯と筆と紙とを持出し、風わきに積上たる荷物の上に股がり鳥の飛立たる様と、我が屋敷の焼落る体を写生したるは則爰に揚たる二葉の図なり。親族の者之を見て、大に呵り、他人さへ駆付、荷を運び出して援を為すに、独安閑として画を書き居るは何事ぞと言れ、天窓を掻ながら、否、我も荷を運び居たるに、鳥の飛立たるを見て、古人も画かざる事の図と思ひしより、是を写生なせるうち、其処の燃立さま、彼処の焼落る体に心を奪はれ、我を忘れて書居たるなり。御免御免と言ひながら、火事頭巾冠り飛出したれど、猶彼方此方に立て、火炎の勢ひ、煙の立方、火消の働き、人の駆走りなどに心を止て、更に餘念は無りしとぞ。

また、ARTISTIANさんが「浮世絵師あるある 家族をかえりみず火事を写生しがち」として、暁斎のエピソードのほか、落合芳幾、小林清親の逸話も紹介しています。ぜひご参考にしてください。

『暁斎画談』を含む暁斎の絵本は、オンライン展覧会「河鍋暁斎ー躍動する絵本」で多数紹介しています。

こちらの記事もどうぞ。

文:日野原健司(太田記念美術館主席学芸員)

いいなと思ったら応援しよう!